1810年、ドイツ・ライン川中流のフランコニア洞穴でライオンによく似た(というか区別できない)ネコ科動物の頭骨が発見され、ホラアナライオンと命名された。その後イギリスからコーカサスに至るヨーロッパ各地でライオンの化石が多数見つかっている。ボヘミアで発掘された雄の頭骨は全長380−420mm、雌はかなり小さく300mm前後だった(現在のライオンは雄が320−400mm、雌が292−333mm)。

洞穴に残された古代人の絵には、たてがみや尾の房などは描かれていないといわれているが、ドイツ南部の Vogelherd Cave やフランスの La Vache Cave で見つかった壁画にはたてがみや尾の房らしい毛が描かれている(Yukon Beringia)。

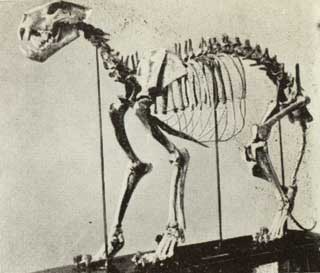

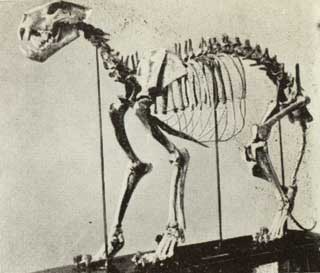

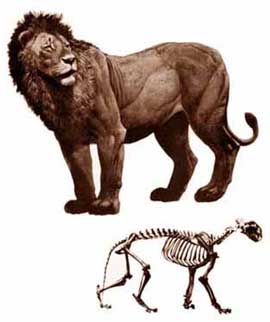

更新世中・後期(50万−1万年前)のホラアナライオンの化石は多数出土しているが、全身骨格は非常に少なく、完成度の高い組立骨格は世界に数点しかないという(ねこの博物館)。 |

|

|

|

|

←Goldfuss が1810年に発見したホラアナライオンの頭骨。ベルリンのフンボルト大学自然史博物館に保管されており、全長約435mmで現在の平均的な雄ライオンより20%ほど大きい。後頭部に噛まれた痕がある。

ホラアナライオンはおそらく深い毛に覆われていて、氷河期には洞窟に住み、ツンドラ地帯を行動していただろう。また間氷期には深い草原や森林にすんでいた。

ライオンの骨がマンモス、ウマ、ヤギュウ、ラクダなどと共に同じ地層から発見されているので、ホラアナライオンがこれらの動物を襲い、獲物としていたことは確かなようだ。

ホラアナライオンは、壁画などの考古学上の研究から、南ヨーロッパでは2000年前ぐらいまで生き残っていたようだといわれる。

バルカン半島に棲んでいたライオンが、ホラアナライオンの最後の生き残りなのか、現代のライオンとの中間的な存在だったのかはまだわかっていない。 |

|

|

←ウィーン博物館の骨格標本

更新世後期にはライオンはヨーロッパから東シベリアに至る広大な地域にすんでいた。同じ頃アジアにはすでにトラが現れており、ホラアナライオンと競合していたようである(ヴェレシチャーギン、1979)。

もっとも分布が地理的に重なっていたとはいえ、当時のトラも森林の動物だっただろうから競合があったとは考えにくいが。

中国や日本から見つかった化石は、当初トラと考えられたが、幾つかの頭骨は後にライオンであるとされている(頭骨がないとトラとライオンの区別は難しい)。楊氏トラ Panthera youngi と名付けられた種はヤン・ライオンと呼ぶべきかもしれない。 |

更新世には海面の低下により、ベーリング海峡は陸化してベーリングギアと呼ばれる広大な陸が形成され、寒さに適した陸上の動物はそこを通って移動することができた(クルテン、1971)。

ライオンもベーリング陸橋を渡ってアメリカ大陸に進出した。それがいつの頃なのかはっきりとはわからないが、更新世も後期に入ってからと思われる。ライオンはアラスカから南米まで進出した。有名な Rancho La Brea のタール坑からは多くの化石(約80頭)が見つかっているが、それでもスミロドン(約2000頭)やダイアウルフ(さらに多い)など他の肉食獣に比べるとだいぶ少ない。これに関して今泉忠明氏(1995)は、スミロドンにはまだ抜け目なさが発達していなかったのではないかという。沼に落ち込んだ獲物を狙って跳びかかり、自らも沈んでしまったからである。今のネコ類だったら、その状況を眺めただけで、獲物を諦めるだろうと。

※ これについて単にスミロドンとライオンの生存年数の差ではないかと上田さんから指摘をいただいています。

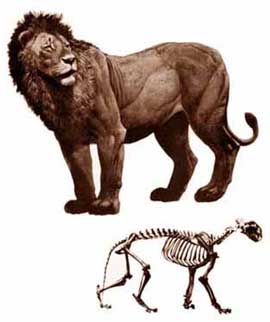

ランチョ・ラ・ブレアで見つかったカリフォルニアライオンの頭骨は全長310−468mm(基蓋全長290−424mm)。これには雌も含まれているので、やはり現在のライオンより一回り大きかった。 |

|

↑カリフォルニア・ライオン panthera atrox |

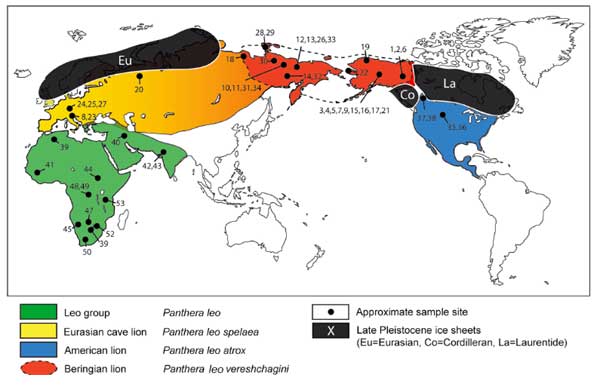

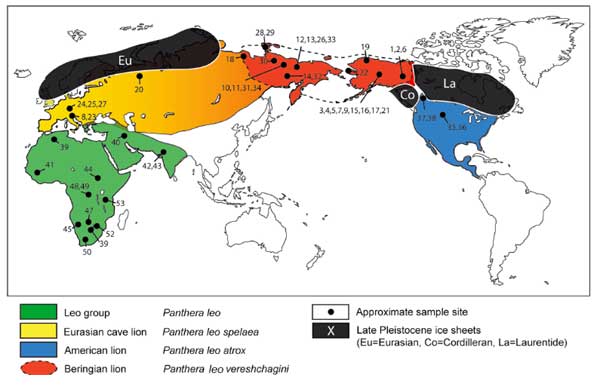

最近では、ホラアナライオンやカリフォルニアライオンは現在のライオンの亜種とされることが多い。更新世にはライオンはヨーロッパ、アジア、北アメリカに広く分布していたことになる。今の世界でいうならヒグマやオオカミ並みの広汎さである。ユーラシアとアメリカ大陸を結ぶ亜種はベーリングライオン Panthera leo vereshchagini として、ロシアの Baryshnikov と Boeskorov により2001年に提唱された。シベリア東北部のコリマ川流域で新たに見つかった頭骨2点は全長345mm及び359mm(Sotnikova & Nikolskiy, 2005)。

↑この図(Baryshnikov と Boeskorov, 2001)ではアラスカ、ユーコンのライオンも P. l. vereshchagini に置き換えられている。また atrox はペルーまで進出していたはずだが、南米は空白になっている。東アジアの youngi も含まれていないがこちらはトラと認識されているのだろうか。

バイソンの冷凍死体がアラスカのフェアバンクスで見つかっている。それにははっきりとした爪と牙の痕が残されていた。その傷はサーベルタイガーによる刺傷ではなく、引き裂かれたものだった。Blue Babe と名づけられたそのミイラにはカリフォルニアライオンによる攻撃の痕が鼻や腰に見られた。ライオンがこのバイソンを殺したのは冬の始め頃と考えられている。その後死体は腐敗する前に冷凍になったのだった。

死体にはライオンの歯が残されていた。一度食べた後、再びやってきたライオンがすでに凍って固くなった死体を食べようとしたものだろう。死体が残っていたことからライオンは大きな群ではなかったようだが、鼻や腰に傷跡があることからバイソンの襲撃には2、3頭のライオンが関与していたのかもしれない(A. Turner, 1997)。