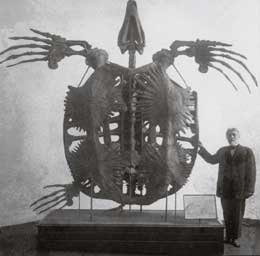

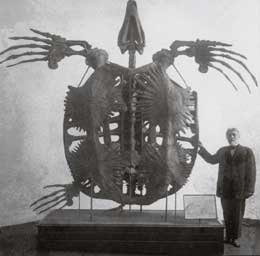

頭骨の長さは64cmだが、サウスダコタでは別に1mもある頭骨も見つかっているという(Josef Benes, 1979)。もっともエール大学の標本の頭骨は体の骨格とは別の個体のものだと指摘されており、本物の頭骨はもう少し大きかったはずだという(Wood, 1982)。

アルケロンは現在のウミガメ同様、甲羅は骨組みの上に皮を張ったような軽構造になっており、四肢は遊泳に適応している。前肢は後肢よりも大きく、左右に広げた時の幅は4mに達した。

|

史上最大のカメの一つは、白亜紀後期、今から8000万年ほど前に北アメリカに棲んでいたウミガメ、アルケロンだ。1895年8月、サウスダコタでほぼ完全な骨格が発見され、後にエール大学の Peabody 自然史博物館に展示された。甲長193cm、全長は345cmもある。推定体重2t。 頭骨の長さは64cmだが、サウスダコタでは別に1mもある頭骨も見つかっているという(Josef Benes, 1979)。もっともエール大学の標本の頭骨は体の骨格とは別の個体のものだと指摘されており、本物の頭骨はもう少し大きかったはずだという(Wood, 1982)。 アルケロンは現在のウミガメ同様、甲羅は骨組みの上に皮を張ったような軽構造になっており、四肢は遊泳に適応している。前肢は後肢よりも大きく、左右に広げた時の幅は4mに達した。 |

|

|

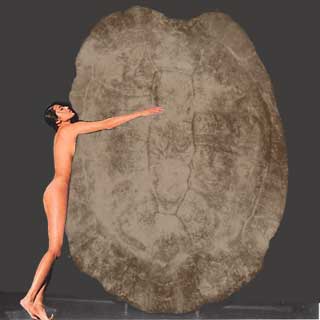

ステパンデミス Stupendemys geographicus 1972年、ハーバード大学の古生物学教室の一行がベネズエラの Urumaco Formation で発見したステパンデミスはアルケロンよりも長い甲羅を持っていた。幾つか見つかった中で最大のものは2.3mもある。新生代鮮新世、約500万年前のこの巨大な淡水ガメも体重2tと推定されている。また首は比較的短かったとされるがそれでも全長は3−3.7mもあっただろうという。 |

| コロッソケリス | Colossochelys atlas |

| 甲羅の長さ:1.8m | 全長:2.4m | 新生代鮮新世 |

|

1923年にインドでほぼ完全な骨格が発見され、現在ニューヨークの自然史博物館に展示されている。

1923年にインドでほぼ完全な骨格が発見され、現在ニューヨークの自然史博物館に展示されている。最大のリクガメで現在のゾウガメよりはるかに大きくその甲羅は高さが90cm、背のカーブに沿って測ると長さ2.2mもある。体重は900kg前後と推定されている。 現在のゾウガメに近縁で Testudo atlas とも呼ばれる。生活もゾウガメに似通っていたと考えられる。 |

|

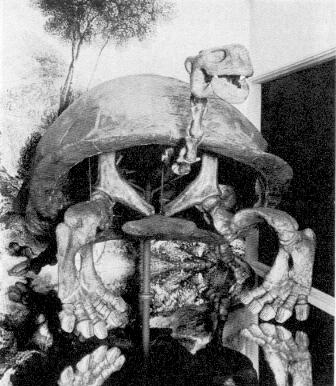

更新世後期(2−10万年前)にオーストラリア東部に棲んでいたメイオラニアも最大のリクガメだとの声が高い。全長2.4m。顕著な特徴は頭にある角だ。特に左右に張り出した2本は他よりも長く、その左右の開きは60cmもある。 この武装から推してメイオラニアが他の多くのカメのように首を甲羅の中に引っ込めることができたとは考えにくい。尾も多数のとげに覆われており、今のゾウガメのようなおとなしいカメではなかっただろう。 |

|