|

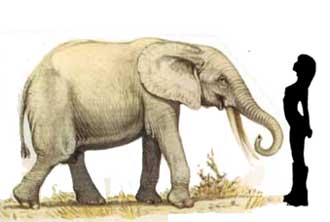

アフリカには2種のゾウが棲んでいる。サハラ以南のアフリカのサバンナに棲む、一般的にいうアフリカゾウ Bush Elephant と、中央部から西アフリカの森林に棲むマルミミゾウ Forest Elephant だ。 マルミミゾウはアフリカゾウよりもだいぶ小さい。インドゾウよりも小さい。以下に3者を比較してみよう。 |

| アフリカゾウ | マルミミゾウ ※ | インドゾウ | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | |

| 肩高(cm) | 300〜340 | 250〜290 | 240〜280 | 210〜240 | 260〜300 | 230〜270 |

| 体重(kg) | 4500〜6500 | 2300〜3500 | 2500〜4500 | 1800〜2500 | 3500〜5500 | 2000〜3000 |

※一部の文献(www.unep-wcmc.org/など)ではマルミミゾウの肩高を雄160〜286cm、雌160〜240cmとしているが、これは下に述べるコビトゾウを含んでいる。

|

マルミミゾウで最大の記録は、コンゴのゾウ訓練所で飼われていた雄で肩高がちょうど3mあった。 また1913年頃、Dr. Christy がコンゴで射殺した大きな雄は肩高296cm。 1906年、コンゴで射殺された肩高285cmの雄はその場で解体された。内訳は: 肉2766kg、骨1600kg、皮542kg、 内臓400kg、脂肪106kg、鼻と耳201kg。 流出した血液等を考慮すると体重約6tあったと考えられる(Gerald L. Wood, 1977)。 マルミミゾウの牙で最も長いものは180cm、最も重いもので25kgといわれる(Haltenorth & Diller, 1977)。 1923年にウガンダのアルバート湖近くで撃たれたアフリカゾウの雌の牙がロンドンの大英博物館に保存されており、長さが左右それぞれ201cmと192cmで重さは両方で44kgである。 |

|

|

マルミミゾウは1900年に学会に報告(Matschie)されて以来、サバンナのアフリカゾウの亜種なのか、別種なのかは定まっていなかった。体が小さいだけでなく、幾つかの点で形態が異なっていたからだ。 1 耳がアフリカゾウより小さくそれほど角張っていない。

また生態面でも、アフリカゾウよりも神経質で発見しにくく、群の構成も小さくて単独生活の個体も少なくない。2 牙はほぼまっすぐで(アフリカゾウほど反り返っていない)下に向かって伸びている。 3 蹄の数が前足は5、後足は4でアフリカゾウより一つ多い(インドゾウと同じ)。 4 頭はインドゾウは円く、アフリカゾウは出っ張っているが、マルミミゾウはインドゾウに似ている。 |

小原秀雄氏(ゾウの歩んできた道,2002)によればウガンダのクイーン・エリザベス公園で両者の群が混じり合っているのを見たが、夕暮れが迫ると彼らは別々に分かれ、一方は森林に向かって去った。 通常、複数の亜種が同一の地域に生息していることはない。亜種とは地理的な変異のことだから、同じ地域に同種の動物がいれば交雑してしまう。分布が連続している場合、別々の亜種の間には中間型が存在するのが普通だ。ここでマルミミゾウとアフリカゾウが分かれて去っていったことは両者が別種であることを示唆している。 ケニヤの Mpala Research Centre のメンバーは8年がかりでゾウの血液を採取し、DNAの鑑定をおこなった。そして両者は別種のゾウだと結論している。 |

|

アフリカゾウ(サバンナゾウ)とみられていた秋吉台サファリランド(美祢市)の4頭のうち2頭が、希少なマルミミゾウである可能性が極めて高いことが研究者の遺伝子調査で分かった。 雄「ダイ」と雌「ミミ」で、いずれも推定9歳。2001年にアフリカから来た。2頭とも肩高約2m、体重1トン強。サバンナゾウに比べ小柄で、耳も丸みを帯びている。 東京の統計数理研究所名誉教授で、現在は中国・上海の復旦大で教授を務める長谷川政美氏の依頼を受け、4頭の血液サンプルを昨年末に提供。遺伝子調査で2頭がマルミミゾウである可能性が濃厚だったという。ダイとミミの繁殖が成功すれば飼育下でのマルミミゾウでは世界初という(読売新聞)。 マルミミゾウをめぐっては、周南市が2009年9月1日、徳山動物園(周南市)で28年間飼育している雌「マリ」(推定29歳)が、東京工業大などの遺伝子調査でサバンナゾウだったと発表したばかりだった(読売新聞)。 ←マルミミゾウの可能性が極めて高いミミ(左)とダイ |

| コビトゾウ | African Dwarf Elephant |

|

シェラレオネからコンゴにかけての熱帯雨林にはマルミミゾウより一層小型(肩高1.6〜2m)のゾウが生息していることは早くから知られていた。ただこれらの地域でも常に見られるわけではなく、ときおり偶然に見つかっていた。そのためマルミミゾウの例外的に小型の個体だろうと思われ重視されていなかった。 |

|

1906年にニューヨーク動物園に送られてきたアフリカゾウは非常に小さかった。6年後に死亡した時で肩高153cm、体重770kgしかなかったが牙は58cmに達した。 仮に来園時が生まれたばかりとしても6歳。体はマルミミゾウなら3歳くらいの大きさだ。牙は6歳では20cmにもならない。 コンゴの Gongala-na-Bodia で捕らえられたゾウは肩高1.3mしかなかったが、牙は70cmもあった。牙の大きさから12〜14歳と推定された。 10年後に肩高1.6m、牙の長さ1mほどになった。これもマルミミゾウならば体の大きさは4歳ほどでしかない(小原,2002)。 |

1982年5月、コンゴ人民共和国の Harold Nestroy(元西ドイツ大使)はコンゴの北 Likouala 地域でコビトゾウの群を撮影することに成功した。写真からの推定では群で最大のゾウは肩高1.7mほどだった。 2003年、ガブーンで53頭の群を撮影し、ゾウの大きさが推定された(photogrammetric methods)が肩高は最大のもので216cm、最小の個体では69cmしかなかった(Bethan J. Morgan, P. C. Lee )。 これはマルミミゾウとして記載されているのだが、肩高69cmというのは生まれたばかりとしても小さすぎる。新生児はアフリカゾウもマルミミゾウも大差なく、肩高90〜100cmである。 |

|

| コビトゾウが学会に報告されたのは1906年(Theodore Noack)のことだが現在でもまだ公認されていない。マルミミゾウの特に小型の亜種とされている。体が小さいことを除けば形態には共通点も多い。 しかし分布区域が、局地的ながらかなり広いところから特定の亜種とも考えにくく、環境の劣悪な地域に現れる特異な型だろうともいわれる。これを独立種と認める学者はまだ少ないようだ。 |

||